Как выживает приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в небольшом башкирском селе Андреевка

На первый взгляд Андреевка Аургазинского района ничем не отличается от сотен тысяч других сел страны. Две улицы, пруд, речушка, магазин, фельдшерский пункт, начальная школа, в которой из-за недостатка учеников и учителей приходится объединять всех в один «универсальный» класс. И так бы осталась эта деревенька «одной из…», если бы не любовь местных жителей к Богу.

— Многие села вокруг опустели, некоторые и вовсе исчезли, а Андреевка еще живет, потому что здесь есть храм, — рассуждает отец Андрей (Безруков), настоятель сельской церкви.

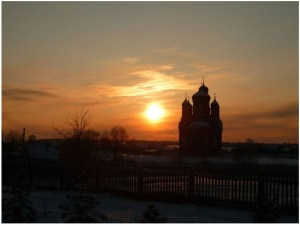

Храм в Андреевке, мягко говоря, необычный. Если бы не местный ландшафт, вполне себе городской кафедральный собор. Даже в райцентре Толбазы церковь не в пример меньше. Но в Толбазах население превышает 10 тысяч человек, а в Андреевке вряд ли насчитаешь две сотни жителей.

Храм во имя любви

История появления храма в Андреевке романтическая. По одной из легенд, в начале XIX века богатый помещик Николай Аполлонович Аристов скупает здесь земли, а заодно влюбляется в местную крепостную Анастасию. Боголюбивая девушка не теряется и сразу ставит условие: до тех пор, пока помещик не построит в деревне храм, ни о каком замужестве и речи быть не может.

История появления храма в Андреевке романтическая. По одной из легенд, в начале XIX века богатый помещик Николай Аполлонович Аристов скупает здесь земли, а заодно влюбляется в местную крепостную Анастасию. Боголюбивая девушка не теряется и сразу ставит условие: до тех пор, пока помещик не построит в деревне храм, ни о каком замужестве и речи быть не может.

На удивление Аристов с губернским размахом взялся за строительство, как потом скажут, одного из самых красивых храмов в Башкирии. К участию в проекте был приглашен основатель русско-византийского стиля в архитектуре Константин Тон, более всего известный по работе над московским храмом Христа Спасителя. Стройка в Андреевке заняла долгих 40 лет.

— Первый план строительства Аристову не понравился, и даже пришлось разобрать церковь до фундамента, — рассказывает корреспонденту «Русской планеты» историк храмов Уфимской губернии Павел Егоров. — Во второй раз Николая Аполлоновича не удовлетворило качество кирпича. Только с третьего раза, к 1869 году, храм был, наконец, построен. Через три года был освящен главный придел во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (от чего церковь получила название Скорбященской. — РП). Удивительным в этой истории является то, что Аристовы не были особенно богаты и известны, а тут вдруг такой большой храм! Вероятно, здесь действительно не обошлось без красивой легенды о любви.

— Почему для строительства храма в небольшой деревне был выбран такой масштабный проект — большая тайна, — вместе с уфимским историком удивляется отец Андрей.

Размеры Скорбященской церкви далеко не единственная загадка, с которой столкнулся батюшка, назначенный в Андреевку чуть более полутора лет назад. Вызывает вопрос и ориентация постройки относительно сторон света. Вопреки традиции строить храмы строго «на восток», андреевская церковь «смотрит» намного севернее, замечает отец Андрей. С этим недоразумением связан курьезный случай. Один местный житель, раздосадованный положением дел, решил «поправить» строителей. Как вспоминают сельчане, он взобрался на крышу церкви и собственноручно повернул центральный крест на восток. С тех пор один из крестов храма повернут правильно.

Вопрос, была ли завершена отделка церкви при жизни Аристова, остается открытым. Отверстия для лесов так и не были заделаны строителями. Как предполагает отец Андрей, храм снаружи должны были белить, но по каким-то причинам этого сделано не было. Косвенным указанием на то, что отделка церкви не была закончена, является отсутствие росписей, по крайней мере, в основном помещении храма (алтарная часть подвергалась реконструкции около двадцати лет назад, поэтому судить о том, расписывалась она или нет, теперь удел историков). Синяя краска и орнамент в виде лаконичных цветков, чудесным образом проявляющийся в наши дни, — все, чем может похвастаться внутреннее убранство храма.

Дмитрий Захаркин

Источник: Русская планета